Léon Humblot à la Grande Comore (photos)

quelques photos de la Grande Comore,

sur plaques de verre,

provenant de Léon Humblot

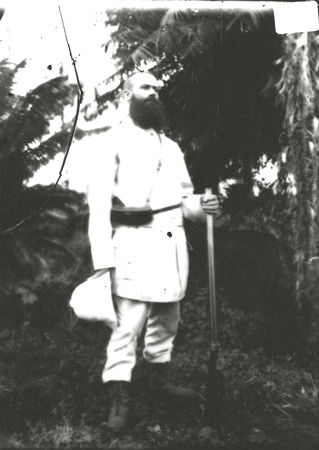

Léon Humblot (1852-1914), le "grand sultan blanc" était un naturaliste que le Museum d'histoire naturelle de Paris envoya aux Comores en 1883. Par son initiative personnelle et l'accord avec le sultan Saïd Ali (1885), il permit finalement à la France de prendre le contrôle de cette île. Léon Humblot devint Résident de la Grande Comore de novembre 1889 à juin 1896.

Léon Humblot

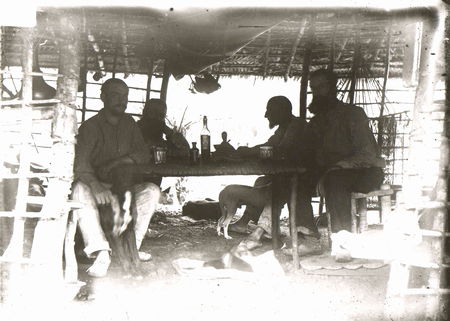

Léon Humblot, à droite ; au milieu, il s'agirait de Georges Laurent,

ingénieur agricole de la société la France coloniale à partir de fin mai 1899

(communication de son petit-fils Jean-Luc Laurent, mai 2009)

Georges Laurent, à Anjouan (photo transmise par son petit-fils Jean-Luc Laurent,

mai 2009 ; les autres photos de cette page sont dues à M. Dulac)

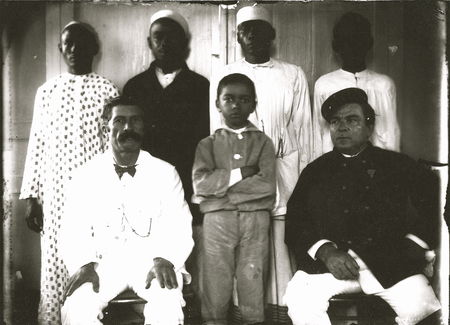

légende (à venir)

dessin dû à Saïd Ali (?)

Ces images inédites nous ont été fournies très aimablement par M. Dulac, arrière-petit-fils de Léon Humblot qui vient de verser copie de sa collection aux Archives nationales d'outre-mer (Anom, anciennement Caom, à Aix-en-Provence).

Marie-Hélène Degroise, conservatrice aux Anom explique que les Archives nationales d'outre-mer "conservent déjà un très bel album (FR ANOM 8Fi15) de clichés réalisés par Léon Humblot, lorsqu'il était à la fois le directeur-fondateur de la compagnie de plantes à parfum et le résident de France à Anjouan, ainsi qu'un fonds de plaques de verre venant de la Société Comores-Bambao (FR ANOM 151AQ), qui a racheté la compagnie de [Léon Humblot] dans les années 1930".

Michel Renard

- lien vers la notice de ces archives : FR Caom 151 AQ 1 à 27

_____________________________________________

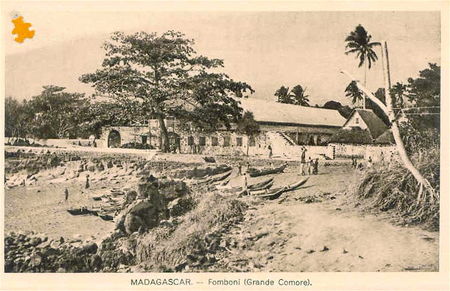

Léon Humblot figure-t-il sur cette carte postale ancienne ?

Cette carte, légendée, "la mosquée dans un village", semble avoir saisi une scène sur laquelle figure Léon Humblot. Ne serait-ce pas lui, tout à fait à droite, vêtu de ses habituels chemise et pantalon blancs, la barbe fournie et le front dégarni, tenant de sa main droite un casque colonial ?

_____________________________________________

la Grande Comore

Alfred MARTINEAU (1933)

La Grande Comore est un long fuseau de 70 kilomètres de long sur 15 de large en moyenne ; sa superficie est 90 000 hectares. En cet espace si resserré par la mer se dresse un massif montagneux, que domine, à 2 400 mètres, un volcan éteint. Sauf de rares parties, où la couche de terre est assez épaisse pour permettre des cultures, le reste de l'île n'est qu'un amas de laves, recouvertes de mousse et parfois d'un peu d'humus, dans les anfractuosités desquelles poussent cependant de fort beaux arbres, d'une très grande puissance.

Pas le moindre ruisseau ; deux sources seulement d'un très faible débit, l'une au nord, l'autre au sud ; des puits d'eau saumâtre en bordure du littoral, telle est l'île, l'une des plus pittoresques pourtant et l'une des plus attachantes qui soient au monde. La population y est assez dense, 50 à 60 000 habitants, répartie en un certain nombre d'agglomérations, toutes situées au bord de la mer. Pas une seule habitation dans l'intérieur, où il n'y a ni eau ni terres de culture. L'eau de pluie est partout recueillie dans des citernes.

de petits sultanats rivaux

On ignore tout des origines de cette île, qui, se trouvant sur la route de Zanzibar à Madagascar, aurait été sans doute la relâche obligatoire de tous les navires naviguant dans ces parages, si des rades avaient offert aux navires une sécurité suffisante : on lui préférait Anjouan, où la mer est moins agitée. Elle fut islamisée de très bonne heure et, selon les habitudes moyenâgeuses, était divisée en sept ou huit sultans indépendants, lorsqu'elle se trouva en contact avec les Européens.

Le plus important de ces États était celui de Bambao, au centre de l'île, avec Moroni pour capitale ; puis venaient ceux de Badjini, chef-lieu Foumboni, - Mitsamiouli, avec un chef-lieu du même nom ; - Hammamet ; - Boundé et Houachili. Or, vers l'année 1850, régnait à Moroni un souverain, du nom d'Hamet. [Ahmet] Ce sultan fut naturellement en guerre avec ses voisins et, après des alternatives de succès et de revers, finit par être vaincu et détrôné. Vainement il sollicita l'intervention de la France, qui venait de s'établir à Mayotte ; elle se désintéressait encore des autres îles de l'archipel. Ahmet se réfugia à Anjouan, où l'une de ses filles épousa Saïd Omar, le fils du sultan régnant Abdallah. De cette union naquit un fils, Saïd Ali, dont le nom devait être tant de fois prononcé.

Des années passèrent et Hamet [Ahmet] mourut. Mais il vint un jour où Saïd Ali, ayant grandi, songea à faire valoir les droits qu'il tenait de sa mère. Il vint à Moroni et fut proclamé sultan de Bambao. restaient les autres princes, ses rivaux. Il ne pouvait songer au succès définitif qu'avec l'appui d'une puissance étrangère et demanda celui de la France. Un de ses rivaux demanda celui de l'Angleterre. Pour compliquer la situation, les Allemands qui - nous sommes en 1884 - rêvaient de se constituer un empire dans l'Afrique orientale avaient débarqué des hommes à la Grande Comore et leur drapeau avait même été arboré sur les hauteurs qui dominent Foumboni.

le rôle joué par Léon Humblot

La situation fut sauvée d'une façon providentielle par un naturaliste français, qui se trouvait depuis dix-huit  mois dans l'île, à la recherche des orchidées les plus rares ; ce naturaliste ne craignit pas de sortir de son rôle d'explorateur pour faire remplacer le drapeau allemand par le drapeau français et pour traiter, au nom de la France, la reconnaissance de Saïd Ali comme souverain de la Grande Comore. Ce naturaliste était M. Humblot.

mois dans l'île, à la recherche des orchidées les plus rares ; ce naturaliste ne craignit pas de sortir de son rôle d'explorateur pour faire remplacer le drapeau allemand par le drapeau français et pour traiter, au nom de la France, la reconnaissance de Saïd Ali comme souverain de la Grande Comore. Ce naturaliste était M. Humblot.

L'accord provisoire entre M. Humblot et Saïd Ali ne reçut pas l'agrément intégral de notre gouvernement qui n'osa pas accepter le protectorat qu'on lui offrait et laissa à M. Humblot le soin d'aller comme il l'entendrait et au mieux des intérêts de la France.

M. Humblot conclut avec Saïd Ali, le 5 octobre 1885, un traité régulier en vertu duquel Saïd Ali, sans reconnaître un protectorat qu'on négligeait, s'engageait à n'accepter celui d'aucune puissance étrangère dans le consentement de la France. En vertu du même traité, Saïd Ali donnait à M. Humblot en toute propriété, sans impôt ni location, toutes les terres dont il pourrait avoir besoin et s'engageait en outre à n'accorder aucune autre concession, qu'avec l'assentiment de M. Humblot.

C'était mettre l'île sous le protectorat effectif, non de la France, mais d'un Français. Il est vrai que Saïd Ali, simple sultan de Bambao, disposait en faveur de M. Humblot de terres qui ne lui appartenait pas, de même qu'il disposait aussi en faveur de la France d'un protectorat éventuel sur des sultanats indépendants. Comme toute question mal posée, cette convention allait peser lourdement sur les destinées de la Grande Comore. Illusoire en 1885, elle se posa avec toutes ses conséquences, le jour où Saïd Ali devint sultan de l'île entière et où le protectorat français fut officiellement établi.

Ce jour n'allait pas tarder. Les Anglais acceptèrent sans récriminer la convention du 5-octobre, mais il n'en fut pas de même des Allemands qui, n'ayant pas qualité pour intervenir directement, poussèrent à la résistance le sultan de Badjini. La guerre tourna mal pour Saïd Ali, qui ne tarda pas à être assiégé dans sa capitale et réduit à la dernière extrémité. Dans cette occurrence, il ne fut pas malaisé à M. Humblot de faire valoir au gouvernement de Mayotte que le succès du sultan de Badjini équivaudrait à un succès de l'Allemagne et à l'établissement d'un protectorat étranger sur la Grande Comore.

Le gouverneur vint à Moroni avec le Labourdonnais, dont les feux mirent en fuite l'armée d'investissement. Saïd Ali, rétabli en ses États, reconnut aussitôt le protectorat de la France, qui le reconnut par contre comme sultan de la Grande Comore (1886).

l'aviso Labourdonnais (1875-1893)

les conflits de pouvoir

Comme conséquence du traité de 1886, la France envoya à la Grande Comore un résident, M. Weber, pour assister Saïd Ali. Ce résident se heurta tout d'abord aux difficultés créées par le traité de 18856, partout où il rencontrait M. Humblot, ses privilèges et ses exemptions. Il en prit du dépit, de la mauvaise humeur et comme une colère secrète de sentir à tout moment ses efforts paralysés et sa volonté tenue en échec. Dès lors commença entre M. Humblot et l'administration une lutte qui n'a jamais cessé.

Dans les premiers conflits, M. Humblot fut soutenu par Saïd Ali, qui lui témoignait ainsi sa reconnaissance, et cette situation dura jusqu'en 1889, date où, pour détruire cet antagonisme naissant, le gouvernement confia à M. Humblot les fonctions de résident.

Cette abdication devait amener M. Humblot à encourager la conquête de l'île tout entière par Saïd Ali, pour qu'il put retirer lui-même tous les avantages contenus dans le traité de 1885. De là une série d'actes qui mécontentèrent les indigènes et provoquèrent en 1890 une révolte de Badjini et en 1891 une insurrection de l'île presque tout entière. Saïd Ali, traqué jusqu'en ses propres États, dut abandonner sa capitale et se réfugier à Mayotte. L'appui de la France l'y attendait ; le gouverneur détacha un navire de guerre et l'autorité de Saïd Ali fut rétablie. On en profita pour réaliser l'unité effective de la Grande Comore, en supprimant tous les sultans et en centralisant entre les mains d'un seul vizir toute l'action administrative. Les cadis et les chefs de village furent maintenus, mais placés entre les mains du sultan et du résident.

Comme le traité de 1885 avait amené les premiers conflits entre l'administration et M.-Humblot, le triomphe de Saïd Ali amena sa rupture avec le concessionnaire privilégié de la Grande Comore. Saïd Ali avait pris avec lui des engagements en 1885 ; il fallait les tenir ou entrer en lutte : Saïd Ali entra en lutte.

Malheureusement pour lui, le texte des conventions était formel et l'esprit n'en venait pas corriger la lettre. M. Humblot, agissant au nom d'une société, ne se croyait pas en droit de transiger sur les privilèges qui lui avaient été accordés et s'entêtait dans une opposition qui tenait autant à son caractère qu'à la validité de ses droits. L'opposition entre les deux hommes devint tellement vive que, quand M. Humblot fut victime d'une tentative d'assassinat en août 1893, tout le monde accusa Saïd Ali d'avoir été l'instigateur du crime. Cependant Saïd Ali était innocent, comme l'ont démontré les enquêtes administratives et judiciaires.

Les relations restèrent ainsi très mauvaises entre le sultan et le résident, jusqu'au jour où, par un attentat inexcusable, un navire de guerre français étant arrivé à Moroni, Saïd Ali fut invité à s'y rendre, sous prétexte d'une fête. Pendant la nuit, le navire leva l'ancre avec son hôte royal, qu'il conduisit à Mayotte, puis à Diego-Suarez et enfin à la Réunion.

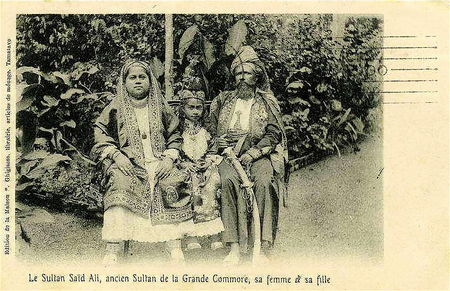

Saïd Ali, ex-sultan de la Grande Comore

Le contre-coup fut le retrait à M. Humblot de ses pouvoirs, titre et fonctions de résident, qui furent à nouveau confis à un administrateur de carrière. Et de nouveau ce fut la lutte avec M. Humblot, lutte d'amour-propre et d'autorité où il est parfois difficile de dégager exactement les responsabilités. Les accusations mutuelles des intéressés amenèrent à plusieurs reprises le département à envoyer des missions d'inspection, dont les conclusions ne furent jamais les mêmes.

Tandis que M. Humblot, le grand sultan blanc, professait comme opinion que les campagnes de presse coûtent trop cher et qu'il y a moins de désavantages pour un homme à se laisser attaquer qu'à se faire défendre, Saïd Ali était en rapport avec des publicistes qui essayaient de passionner l'opinion et agissaient sur le parlement lui-même. Ils obtinrent en effet que le sultan dépossédé revînt dans ses États, mais pour quelques semaines seulement et après un acte d'abdication régulière, qui sanctionnait en fait sa dépossession de 1893 (convention du 12 septembre 1909).

Un procès en reddition de compte, qui dura une vingtaine d'années, s'ouvrit en même temps devant les tribunaux pour apprécier si M. Humblot n'avait pas abusé des avantages que lui avait donnés l'acte de 1885 ; il portait sur plusieurs centaines de milliers de francs et aboutit à l'obligation pour la Société de la Grande Comore de payer à l'ancien souverain ou à ses ayant-cause une somme de 10 000 francs.

un grand seigneur

M. Humblot est mort en 1914 à Niombadjou, sa demeure préférée. On a jugé diversement son rôle : il est certain qu'il s'est établi et consolidé à Grande Comore par des procédés qui rappellent vaguement ceux de Pizarre et de Fernand Cortez : comme les deux grands conquérants espagnols, il a mis au service de sa propre fortune une volonté et une énergie qui firent l'admiration de tous ceux qui l'ont connu ; comme les deux grands Espagnols, il a estimé que la morale proprement dite ne relevait pas de la conquête ; mais il y avait, dans tous ses actes, des allures de grand seigneur qui plaisaient et dans ses relations personnelles des délicatesses de sentiment qui touchaient. C'était un homme et c'est un nom qui mérite de ne pas être oublié.

Alfred Martineau, tiré de Histoire des colonies françaises,

dir. Gabriel Hanotaux et Alfred Martineau (1929-1933), tome VI, 1933, p. 292-297

(les intertitres sont de nous)

notice biographique sur Alfred Martineau

Ville de M'Roni, panorama de la ville, partie du palais de Said'Ali et de la Résidence,

décembre 1897 ; photo: Henri Pobéguin (source)

_____________________________________________

liens

- photos de Léon Humblot, déposées à la Société de Géographie, sur le site comores-online.com

- deux clichés dus à Léon Humblot, sur le site du vice-rectorat de Mayotte

à droite, Léon Humblot, au centre Georges Laurent

(cliché fourni par M. Dulac)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F04%2F98%2F113362%2F7169458_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F96%2F97%2F113362%2F134487132_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F25%2F78%2F113362%2F134071052_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F88%2F19%2F113362%2F133839148_o.png)

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)