Le colonel Henry gardant le secret de l’État-major

“Un concours est ouvert entre les artistes, lit-on en exergue de ce dessin, pour élever un monument à la mémoire du colonel Henry”. Ce projet de statue, proposé ironiquement par Ibels, est en

fait une réponse à la campagne de presse de Charles Maurras dans le journal royaliste, La Gazette de France, qui a tenté de transformer l’officier faussaire en martyr, victime des juifs,

et son acte criminel en ”faux patriotique”. Henry, dans cette ébauche, protège jalousement l’urne des faux fabriqués à l’ombre de l’État-major. Deux mois plus tard, en décembre 1898, une

souscription, lancée par La Libre Parole pour permettre à la veuve du colonel de défendre la mémoire de son mari accusé par Joseph Reinach d’être le complice d’Esterhazy, rencontrera un

succès considérable dans le pays. Les dix-huit listes de souscripteurs, indiquant l’identité, le montant de l’obole et les commentaires de chacun, seront publiées dans les colonnes du journal de

Drumont. Curieusement, l’ensemble de ces témoignages, dressant un impressionnant panorama de l’antisémitisme haineux de nombreux Français, sera baptisé “le Monument Henry”. Dessin d’Ibels. Le

Sifflet, n°38 du 21 octobre 1898.

Le Sifflet, Par Raymond Bachollet

Le 22 septembre dernier, lors de la séance de travail de l’EIRIS (Équipe Interdisciplinaire de Recherche sur l’Image

Satirique) furent analysées à titre d’exercice quelques illustrations de l’affaire Dreyfus publiées dans Le Sifflet, la revue animée par Ibels. Nous présentons ici, quelques-uns de ces dessins et

l’un des articles écrits dans Le Collectionneur Français, en décembre 1995 par Raymond Bachollet sur cette rare revue satirique, dont les dessinateurs étaient convaincus de l’innocence de

Dreyfus. Le Sifflet était le grand rival du Psst...! , de Forain et Caran d’Ache, violemment antisémite et

antidreyfusard et répondait souvent à ses provocations outrancières.

Pour éclairer le rôle exact joué par la presse illustrée pendant l'affaire Dreyfus, cet auteur a en effet choisi d'apporter sa contribution en examinant à travers leurs images et leurs

commentaires, l'attitude de certains journaux, tels L'Illustration (1), Le Supplément illustré du Petit Journal

(3), Psst (3), Le Sifflet (4), et Le Musée des

Horreurs. Ces articles reliés à part, sont consultables à la Bibliothèque Forney de Paris, 1, rue du Figuier, 75004 Paris (tél ; 01 42 78 14 60).

L’un des charmes subtils du Sifflet, fut d’avoir été animé par des dessinateurs perspicaces et pétillants d’esprit, voire audacieux, tels

Ibels, Couturier et Chevalier (5), capables de resservir opportunément à leurs adversaires politiques, leurs propres déclarations ou leurs petites phrases assassines.

“IL N’Y A PAS D’AFFAIRE DREYFUS...”

Le 23 février 1899, Déroulède, à la fin des obsèques nationales du président de la République, Félix Faure, avait essayé d’entraîner le général Roget et ses troupes sur l’Élysée. Cette tentative

de coup d’État donna l’occasion au journal d’Ibels de parodier l’un des premiers dessins du Psst, représentant une jeune recrue faisant disparaître d’un coup de balai énergique le J’accuse de

Zola (6) et la toque de son défenseur. Le jeune soldat représenté par Le Sifflet, avait la même attitude mais il jetait à l’égout les manifestes séditieux, signés par Déroulède, Philippe

d’Orléans et la Ligue des Patriotes (7), ainsi que la couronne royale et le sceptre du prétendant au trône de France (8) ; par dérision, le dessinateur faisait tenir à son jeune troufion les

mêmes propos, à quelques mots près, que ceux du balayeur de Forain : “- Dire que ce fumier-là pouvait faire tuer plus de cent mille hommes !” Le compliment s’adressait bien sûr, non plus à Zola,

mais à Déroulède.

Pendant le procès de Zola, le leitmotiv “La question ne sera pas posée”, assenée de façon lancinante par le président Delegorgue en réponse aux justes interrogations de Maître Labori, l’avocat de

la défense, pour l’empêcher de mettre en difficulté les représentants de l’État-major “accusés” par l’écrivain, fut repris lors de la fin tragique du lieutenant-colonel Henry : cette fois-ci,

pour Ibels, ”La question a été posée (9) ”...et l’officier faussaire y a répondu en se tranchant la gorge avec son rasoir.

En décembre 1897, - pour donner encore un autre exemple -, Esterhazy étant à la veille d’être innocenté, Jules Méline avait superbement prononcé à la tribune de la Chambre, au nom de son

gouvernement, la phrase désormais historique : “Il n’y a pas d’affaire Dreyfus !” Un an plus tard, l’ancien président du conseil était invité par Ibels à reconnaître son erreur, après la décision

de la Cour de cassation de déclarer recevable la demande de révision du procès Dreyfus, en lui faisant constater : “- Dire qu’aujourd’hui, il y a deux affaires Dreyfus ! (10) ”. Peut-être

l’artiste pensait-il en écrivant cette légende à Picquart, un autre innocent emprisonné ?

CES CANAILLES DE D...

Le journal reprit aussi la terrible phrase accusatrice, extraite d’une note chiffrée envoyée par l’ambassade d’Allemagne à l’attaché militaire d’Italie, “Ce canaille de D...”, censée pour

l’État-major français désigner précisément Dreyfus, et présentée comme une pièce à conviction à la tribune de la Chambre par le ministre de la guerre Cavaignac. Il l’appliqua d’abord à “Ce

canaille de D...rumont, le champion de l’antisémitisme, représenté par Louis Chevalier en sinistre personnage masqué (11), puis à “Ce canaille de D...upuy, après que le président du Conseil eut

fait voter une loi de dessaisissement pour empêcher la Chambre criminelle de la Cour de cassation de rendre un arrêt favorable à la demande de révision (12).

Charles Dupuy était un vieil habitué de la valse des ministères ; il était déjà président du conseil en 1894, au moment de la condamnation de Dreyfus, avant d’être remplacé par Ribot. Couturier

fustigea le manque de courage de ce responsable politique, en illustrant la déclaration qu’il fit quatre ans plus tard : “Il m’est impossible de prendre le portefeuille de la Guerre, car je

serais amené à sévir contre un homme qui fut mon collaborateur en 1894 (13) ”. Il s’agissait évidemment du général Mercier, le ministre de la Guerre responsable du déclenchement de l’Affaire, qui

faisait alors -provisoirement - figure de grand coupable. Ce personnage médiocre allait toutefois détenir un palmarès unique dans l’histoire de la Troisième république : il officia en effet,

comme chef du gouvernement, à l’enterrement de deux présidents de la république -Sadi Carnot assassiné en juin 1894 et Félix Faure décédé en février 1899 ; il contribua également, en janvier

1895, à la démission d’un troisième, Casimir-Perier ! Cette performance fut saluée par Ibels, qui représenta “Monsieur Dupuy, notre joyeux commissaire des morts” en train de fleurir au Père

Lachaise la tombe des disparus (14).

DE NOUVELLES FORMES DE SATIRE

En feuilletant Le Sifflet, on constate à la fois une grande liberté et une grande unité de ton chez ses trois principaux collaborateurs, laissant supposer une réelle communauté de pensée

et un véritable travail d’équipe. Pourtant les styles de ces dessinateurs ont leurs qualités propres. Couturier pratique plutôt une approche réaliste dense, parente de la manière de Steinlen. Son

expérience du combat politique, acquise au Chambard socialiste, donne à ses charges une grande force de contestation sociale. Le dessin de Louis Chevalier, d’un classicisme étonnant, ressemble à

des esquisses d’atelier, l’effet satirique étant obtenu par le rapport subtil établi entre le choix du sujet et son commentaire (15). Quant à Ibels, son trait au pinceau, précis et

simplificateur, le rapproche le plus souvent de son ami Toulouse-Lautrec : “Il s’applique, écrivait à son sujet Charles Saunier dans son étude de 1893 (16), à un dessin rigoureux, non

académiquement figé certes, mais expressif, vivant, donnant au-delà des choses, des frissons de passion”.

Aucun des trois artistes ne pratique la déformation caricaturale pour ridiculiser ses adversaires, ni n’utilise de stéréotypes réducteurs. Leurs armes, nous l’avons vu, sont différentes. Ils

n’emploient qu’avec parcimonie les scènes allégoriques, même si, avec eux comme avec tant d’autres, la Vérité eut l’occasion de sortir plusieurs fois de son puits et la Justice de tester

l’équilibre instable de ses plateaux ! Les artistes préfèrent croquer des personnages réels, surtout les “responsables”, et non des êtres anonymes comme le fit si souvent Forain avec les Juifs.

Ils les placent dans leur cadre habituel, à la campagne, au bistro, en ville et même, avec Ibels, au café-concert ou sur une estrade de forains (17).

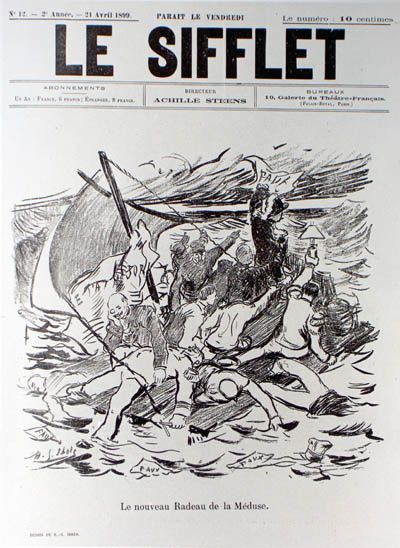

Le nouveau radeau de la Méduse

Le célèbre tableau de Géricault illustrait le naufrage de la “Méduse” et le sauvetage, grâce à un radeau, d’une poignée de rescapés, qui, pour survivre, avaient jeté leur compagnons d’infortune à

la mer ou s’étaient nourri de leur chair... Pour Ibels , c’est maintenant l’État-major, dont le radeau navigue sur un océan de faux, qui se trouve dans une situation désespérée. Quelles vont

être, après Henry, suicidé, et du Paty de Clam, sanctionné, les nouvelles victimes ? Le Sifflet, n°12 du 21 avril 1899.

ART ET PUBLICITÉ

Nos trois compères, d’autre part, n’hésitent pas à quitter par moment le registre habituel de la caricature, pour traiter l’actualité à travers des oeuvres picturales contemporaines, pastichant

ainsi les fresques de Puvis de Chavannes (18) et divers tableaux : La Courtisane, de Sigalon (19), dénonçant ainsi les subsides versés par Rochefort et Drumont à Esterhazy, La Justice et la

Vengeance divine poursuivant le Crime de Prud’hon, devenant sous le crayon de Chevalier La Vengeance et le Crime poursuivant la Justice (20), et aussi Le radeau de la Méduse de Géricault (21) qui

permet à Ibels de mettre en scène le naufrage calamiteux de l’État-major général. Le chef de file de la revue n’hésite pas à réaliser lui-même un projet de statue, à la mémoire du colonel Henry

(22), “d’après l’oeuvre du sculpteur Saint-Marceaux”, représentant l’officier gardant jalousement les « faux » secrets de l’État-major.

Un autre aspect particulièrement original de la production de ces ingénieux satiristes réside dans leur capacité à utiliser l’art publicitaire de leur époque alors en pleine expansion, dont Ibels

était d’ailleurs l’un des brillants représentants. Ils transforment ainsi à l’occasion leurs habituelles charges en projets d’affiches parodiques pour des produits ou des spectacles. On trouve

ainsi une annonce pour le“Quinquina Esterhazy”, régénérateur de l’armée (23), des maquettes pour le “Savon blanchissant Thémis, breveté G.D.G. avec la Garantie Du Gouvernement ! et adopté par

l’État-major” (24), le journal L’Éclair, particulièrement “dépendant” (25) “, La Course de monocyclistes ou le Record du kilomètre de Faux (26), la revue mettant en scène aux Folies Bergère “Les

Couard’s, comics experts”, des fantaisistes en expertise d’écriture (27).

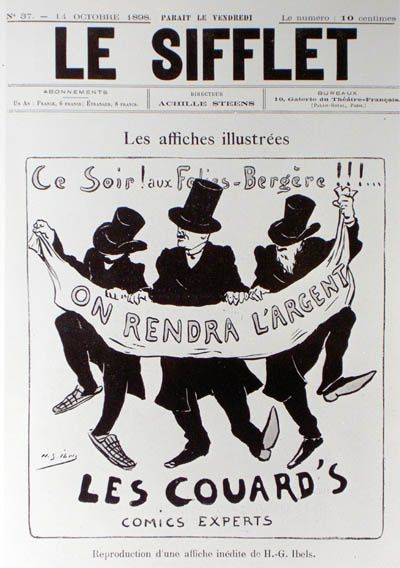

Les affiches illustrées

“Reproduction d’une affiche inédite de H.-G. Ibels”, peut-on lire sous l’image qui a effectivement l’allure d’une affiche de spectacle. “Ce soir ! aux Folies Bergère !!! “, “Les Couard’s, comics

experts” dans la revue “On rendra l’argent”. Quels sont ces personnages bondissants, ressemblant aux artistes des cafés-concerts ? Il s’agit en réalité du trio d’experts en écriture dont l’avis a

entraîné l’acquittement d’Esterhazy. Le trio était composé de Belhomme, de Varinard et d’un certain Couard, archiviste-paléographe, ancien élève de l’École des chartes, dont l’artiste n’a pas

retenu le nom par hasard ! Le Sifflet, n°37 du 14 octobre 1898.

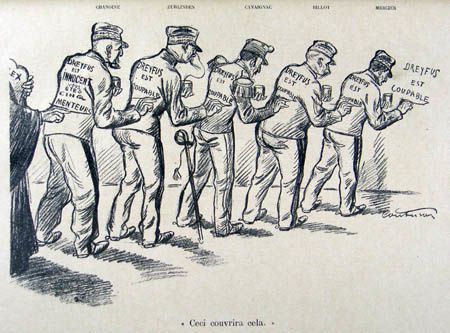

Mais la charge la plus intéressante reste la référence à l’affiche de Vavasseur pour la peinture laquée Ripolin qui venait d’être publiée en 1898. Cette image célèbre, qui orna les murs de France

pendant plusieurs décennies, représentait trois peintres appliqués à peindre les qualités de la marque, le premier sur un mur et les deux autres sur le dos du précédent. Avec Couturier, les trois

ouvriers avaient pris la forme des cinq ministres de la Guerre qui s’étaient succédés depuis le début de l’Affaire : d’abord Mercier, puis Billot, Cavaignac, Zurlinden et Chanoine. Défendant sans

doute avec obstination la “marque État-major”, les militaires écrivaient consciencieusement le même mot d’ordre, le même mensonge : “Dreyfus est coupable”, mais le bras vengeur de la Justice

venait rétablir la vérité, en inscrivant sur le dos du dernier général : “Dreyfus est innocent, vous êtes cinq menteurs” (28).

“Ceci couvrira cela”.

En 1898, Vavasseur créait sa célèbre affiche pour les peintures Ripolin. Les trois peintres en blouse blanche, tenant un petit pot dans la main gauche, sont remplacés dans l’astucieuse

composition de Couturier par les cinq militaires successivement ministres de la guerre depuis le début de l’Affaire. “Dreyfus est coupable”, écrivent-ils à tour de rôle. La Justice, dont on ne

distingue que le bras et la table de la loi, inscrit sur la vareuse du dernier général : “Dreyfus est innocent, vous êtes cinq menteurs”. Le Sifflet, n° 41 du 11 novembre 1898.

Pour une fois, sur ce point, Edouard Couturier était trop optimiste : tous ces anciens ministres, ainsi que les autres “responsables” dont le journal avait dénoncé les crimes, ne seraient dans

l’avenir ni inquiétés, ni châtiés. Le combat du Sifflet aurait-il donc été inutile ?

En voulez-vous des aveux ? En voilà !!!

Sur cette planche, épinglés comme des insectes, sont représentés par Couturier, tous ceux qu’il juge, responsables et coupables de la condamnation de Dreyfus en 1894. A une exception près,

Cavaignac, tout en noir au centre de l’image, tous sont militaires : le lieutenant colonel Henry, le faussaire suicidé, le commandant Esterhazy, le véritable coupable, les cinq ministres de la

Guerre et les différents membres de l’état major général. Couturier n’accuse pas ces différents personnages comme l’avait fait Zola, dans « J’Accuse », sa Lettre au Président de la République,

mais il les nomme explicitement et leur fait prononcer de faux aveux. Dessin d’Edouard Couturier paru dans l’avant dernier numéro du Sifflet, n° 19 du 9 juin 1899.

SUSPENSION D’AUDIENCE

Pourquoi le journal arrêta-t-il sa publication le 16 juin 1899, à la veille du retour de Dreyfus en métropole ? Peut-être l’équipe du journal considérait-elle sa mission accomplie ? : l’arrêt de

révision du 3 juin renvoyait le capitaine devant le Conseil de guerre de Rennes, et personne au Sifflet ne doutait que ce nouveau procès pût se terminer par autre chose que l’acquittement

retentissant de l’innocent.

Peut-être aussi le journal connaissait-il d’importantes difficultés financières ? Était-ce pour y suppléer qu’Ibels avait mis en vente à l’Hôtel Drouot, deux années de suite, le 4 mai 1898 et le

27 avril 1899, une partie de ses oeuvres (29)? Et que, dès le 15 mai, en prévision de cette interruption, il avait mis son talent au service du quotidien Le Siècle (30) ?

Peut-être enfin, l’hebdomadaire a-t-il subi, de paraître de la part des autorités, des menaces et une interdiction, notamment au lendemain de la parution de la planche de Couturier du 6 juin

1899, épinglant nommément tous les membres de l’Etat-major, les généraux et les officiers subalternes, ainsi que les cinq ministres de la Guerre qui s’étaient succédés de 1894 à 1899. La

cessation brutale du périodique sans avertissement à ses lecteurs plaide en faveur de cette autre hypothèse, mais aucun document retrouvé n’en apporte la preuve.

Même si l’arrêt de la publication laissait la voie libre pour quelques semaines encore au Psst, on ne peut affirmer, au terme de cette étude, que le duel qui opposa les deux revues se terminait

au désavantage du Sifflet. Bien au contraire ! Le courage civique de ses animateurs, en butte à une opinion publique en majorité hostile et à un pouvoir politique le plus souvent

complice, est déjà une première constatation positive. Leur refus de pratiquer une satire répétitive basée sur la haine, l’invective, le racisme et la déformation outrancière, leur volonté

d’adopter une approche ironique et intelligente des faits, leur mise en oeuvre de moyens graphiques, apparemment moins spectaculaires mais plus variés et plus originaux, font de ce journal le

précurseur d’une nouvelle forme de satire politique refusant à la fois le manichéisme et la compromission. Le Sifflet est, de ce fait, l’une des plus intéressantes publications de cette

période redoutable.

DEUX FORMULES BIEN DIFFÉRENTES

Comme dans le Psst...!, on constate dans Le Sifflet l'absence de tout texte rédactionnel, mais les dessins et leurs légendes sont parfois accompagnés de commentaires ou de

citations extraites de la presse, qui les inscrivent davantage dans l’actualité et en permettent une meilleure compréhension. L’ardeur pour argumenter et convaincre manifestée par les

collaborateurs du Sifflet s’oppose en tous points à la violence polémique de Forain et Caran d’Ache ; leur approche ironique et maîtrisée des faits leur permet de dépasser les moyens

traditionnels de la satire politique et de se renouveler par l’emploi du calembour et de charges parodiques basée sur la création publicitaire ou artistique de leur temps. Notons que si les

principaux acteurs du drame figurent à un moment ou un autre dans les planches du Sifflet, il n’en va pas de même pour Dreyfus, le grand absent, qui n’y sera - pas une seule fois -

représenté. (à suivre)

Notes

(1)- L'Illustration, in CF n°322 à 324, de mai à juillet 1894.

(2)- Le Supplément illustré du Petit Journal, in CF n°325 à 328, de septembre à décembre 1994.

(3)- Psst...!, in CF n°330, 332 et 335 de février, avril et juillet 1995.

(4)- Le Sifflet, in CF n°336 à 338, de septembre à novembre 1995.

(5)- D’autres dessinateurs, tels Vallotton et Hermann-Paul collaborèrent de façon occasionnelle.

(6)- Psst, n°4 du 26 février 1898.

(7)- Cette ligue est souvent évoquée par ses seules initiales L.D.P.

(8)- “Pour le Roy”, Le Sifflet, n°5 du 3 mars 1899.

(9)- “Les Responsables”, Le Sifflet, n°32 du 8 septembre 1898. La planche, rappelons-le, est dédiée au président Delegorgue.

(10)- “Les Responsables”, Le Sifflet, n°44 du 2 décembre 1898.

(11)- “Pièce secrète”, Le Sifflet, n°51 du 20 janvier 1899.

(12)- “Au Sénat après la récusation : - Monsieur le Ministre, déclare à Charles Dupuy un sénateur, sous les traits duquel on pourrait reconnaître Scheurer-Kestner, nous connaissons maintenant ce

canaille de D...” Dessin de Chevalier, Le Sifflet, n°9 du 31 mars 1899.

(13)- “La douloureuse”, Le Sifflet, n°15 du 12 mai 1899.

(14)- “Gaieté du cimetière”, Le Sifflet, n°5 du 3 mars 1899.

(15)- Pour illustrer ce propos, voir la reproduction de Merci, in CF n°338.

(16)- Cet article paru dans La Plume, n°90 du 15 janvier 1893, reproduit également des études d’Ibels, un autoportrait et son portrait par Toulouse-Lautrec.

(17)- Dans “En avant la musique”, on trouve sur l’estrade, l’haltérophile Jules Guérin, futur assiégé du Fort Chabrol, le clown équilibriste Rochefort, le bonimenteur Déroulède, le joueur de

flûte Drumont et, à la grosse caisse, le conseiller Bard le magistrat instructeur de la cour de cassation. Le Sifflet n°50, 13 janvier 1899.

(18)- Une allusion à l’appropriation de Jeanne d’Arc par les nationalistes : ”Dialogue des mortes”, Le Sifflet, n°13, 5 mai 1898. Dessin de Ibels.

(19)- “Le Syndicat des Entreteneurs”, Le Sifflet, n°36, 6 octobre 1898. Dessin de Chevalier.

(20)- “Panneau décoratif pour la Salle des délibération du 2e Conseil de Guerre”, Le Sifflet, n°44, 2 décembre 1898, dessin de Chevalier.

(21)- Le nouveau Radeau de la Méduse”, Le Sifflet, n°12, 21 avril 1899. Dessin de Ibels.

(22)- Il s’agit évidemment d’un canular, Le Sifflet, n°38, 21 octobre 1898.

(23)- Le Sifflet, n°3 du 3 mars 1898. Dessin de Ibels.

(24)- Le Sifflet, n°29, 18 août 1898. Dessin de Chevalier.

(25)- Le Sifflet, n°14, 5 avril 1899. Dessin de Chevalier.

(26)- Le Sifflet, n°36 du 6 octobre 1898. Dessin de Couturier, repr. in CF n°337

(27)- Le Sifflet, n°37 du 14 octobre 1898. Dessin de Ibels.

(28)- “Ceci couvrira cela”, Le Sifflet, n° 41, 11 novembre 1898. Dessin de Couturier.

(29)- Annonces de ces ventes à l’Hôtel Drouot “tableaux, aquarelles, pastels et dessins, illustrations pour le journal le Sifflet” dans les n°11 du 28 avril 1898 et n°12 du 21 avril 1899

de la revue. Publication d’un catalogue pour la vente de 1898.

(30)- Ces dessins seraient publiés en 1900 dans un ouvrage, La Légende du Siècle.

/image%2F0947248%2F20141221%2Fob_0040c8_cc-14383b.jpg)